26 juillet 2003. Marie Trintignant, en tournage à Vilnius, se dispute violemment avec Bertrand Cantat, son compagnon depuis quelques mois. Rouée de coup, elle tombe dans un coma dont elle ne sortira pas, malgré les opérations chirurgicales qui tentent de la sauver. Marie Trintignant décède le 1er août 2003.

Ce fait divers, sordide, a choqué la France en cet été 2003 et déchaîne encore les passions autour de personnages publics emblématiques : la flamboyante Marie, actrice issue d’une famille qui a marqué le cinéma français ; Cantat, le cultissime chanteur rock engagé. Coupable ou non coupable ? La France se brise. On en oublie presque qu’il s’agit d’une histoire de violence domestique. Jour après jour, les journalistes se déchaînent sur le fait divers et on reste suspendu au verdict du tribunal de Vilnius.

Entre ombre et lumière, Samuel Benchetrit, alors l’époux de Marie, bien qu’elle l’ait quitté dix-huit mois plus tôt, doit jouer aussi sa partie. Car c’est un de ses messages qui a mis le feu aux poudres entre les deux amants. Et si pendant plusieurs mois, on le voit arpenter les plateaux de télévision comme une ombre, pour tenter de faire la promo de son film Janis et John, dont Marie est l’héroïne, il reste assez laconique sur le drame. Le film est ressenti alors comme un hommage, plus que comme une réalisation prévue pour les vivants.

Treize ans après, Samuel Benchetrit se livre de la seule manière qui lui soit possible : l’écriture. Dans La nuit avec ma femme, on découvre une autre version de l’histoire : celle d’un homme passionnément amoureux d’une femme qui l’a quitté. Marie est idolâtrée, mise sur un piédestal dont jamais rien ne pourra la faire redescendre. C’est que cette passion qui aurait dû se finir comme toutes les passions perdues — par un deuil de la relation, par l’érosion du temps jusqu’à devenir le souvenir d’un amour, l’ombre d’une affection — cette passion-là s’est retrouvée prisonnière du deuil réel de Marie. Et tous les petits défauts sont gommés, toutes les tensions envolées, toute la part d’ombre que chacun porte en soi disparue. Marie devient le soleil, la Madone, la Muse aux pieds d’airain auprès de laquelle se réfugie inlassablement Samuel Benchetrit.

Pourtant la vie a repris depuis le drame : leur fils a grandi, lui-même a retrouvé l’amour auprès de A. Mais une nuit, Marie vient visiter Samuel. Fantôme du passé qui vient hanter son ancien compagnon. Alors cette nuit-là, Samuel revient sur la rupture, sur la nuit du drame, sur ses relations avec les autres depuis, sur la difficulté du père à annoncer à son fils la mort de sa mère, sur le procès, sur la meute de journaliste qui se repaissent du drame, sur l’enterrement, sur la vie depuis, sur A. Et le tout s’entremêle dans un récit d’homme ivre qui va et vient dans son récit en suivant le dernier fil de sa pensée.

Ma première impression en lisant ce livre fut de voir dans le style saccadé, fragmentaire, cru et dépouillé de Benchetrit celui d’une autre lecture forte : La route de Cormac McCarty. Si la relation des deux œuvres n’est pas forcément évidente, pour moi il s’agit de deux romans post apocalyptiques. Car pour Samuel Benchetrit, c’est bien de cela qu’il s’agit : d’une Apocalypse. Et dans ce monde en cendres où tout raconte Marie, lui, ce père aimant doit emmener son fils en lieu sûr. A travers les embûches et la violence du monde. Peut-il seulement réussir ?

On retrouve aussi un peu de cette veine macabre, mais cette fois-ci plus inspiré de Baudelaire. Le poète transpire à chaque mot dans cet ouvrage. Cela est peut-être dû à leurs thématiques tellement proches que Benchetrit explorait déjà dans ses Chroniques de l’Asphalte : la Femme déesse quoi que cruelle (dans le cas de Marie, la cruauté, c’est l’abandon), la Nuit, la Solitude, le Songe, le Beau, la Crasse moderne et toujours cette impulsion que Baudelaire a repris de Poe de s’autodétruire dans un geste cruel gratuit, insensé et libérateur — ou dans l’absence d’un geste qui pourrait être libérateur. Ce « démon de la perversité » comme l’appelait Poe est très présent chez Samuel Benchetrit. Car dans La nuit avec ma femme, l’auteur panse ses plaies autant qu’il en gratte les croutes pour qu’elles saignent. Et on pourrait presque faire sienne cette phrase de Baudelaire « Enfin ! la tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne souffrirai plus que par moi-même. » (A une heure du matin, Le Spleen de Paris). Samuel Benchetrit s’inflige Cantat. Il le fait tourner longtemps en mot, lui, l’autre, celui dont il n’arrive pas à prononcer le nom encore aujourd’hui. Innommable peut-être mais pas muet. Il retranscrit les deux appels qu’il a eus avec Cantat le jour du drame. Et il imagine les scènes entre. Mais plus que Cantat, Samuel Benchetrit s’inflige lui-même. Son incapacité à être autre chose qu’une coquille vide, l’absence et le chaos. La fuite en avant et quelques paradis artificiels pour cacher sa culpabilité. Culpabilité d’aimer, culpabilité de le dire, culpabilité de vivre surtout.

Mais la noirceur n’est pas tout. Il y a la mélancolie surtout et la douceur s'y entremêle, ce tendre dialogue avec le spectre de l’être aimé. Samuel Benchetrit joue aux retrouvailles dans ce long monologue qu’est La nuit avec ma femme. Il y a les questions sur le temps passé : Où étais-tu ? Est-ce que tu as encore ton tatouage ? Tu te souviens des vacances ? Il y a les justifications et la recherche d’approbation concernant leur fils ou A. Une certaine légèreté dans l’insouciance du dialogue. C’est presque de l’optimisme quand il est question de Marie, de A, de son fils, de quelques autres. Comme pour combattre sa propre noirceur et celle du drame. On oscille toujours entre ombre et lumière. Il y a dans ce dialogue quelque chose de quasi Beckettien. Samuel Benchetrit devient une sorte de Winnie (Oh les beaux jours) qui ressasse sa journée encore et encore, tout engluée qu'elle est dans un mont de terre qui l’ensevelit jour après jour. Pour Winnie comme pour Samuel, le monologue est salvateur. Il aide à combattre la décrépitude, le chagrin, la vie. Il sauve de soi-même. Et enfin la libération arrive par ce dialogue incroyable entre Marie, Samuel et A. L’autre femme de la vie de Samuel, qui accepte si complètement Marie depuis des années, est à son tour acceptée, tacitement par la simple présence du spectre de Marie. Leurs douceurs se répondent, leur bienveillance envers ce pauvre poète perdu aussi.

C’est dire si le style de ce livre pourtant très court est percutant, inspirant et fort. Entre théâtralité de l’absurde — absurdité du drame, de la vie, de l’absence et de la reconstruction impossible — et poésie en prose — sonorité, tropes, sentiments, description de la vie par l’art — Samuel Benchetrit signe une œuvre singulière, moderne et touchante. Peut-être parce que ce dont elle parle a touché avant le lecteur et, comme la madeleine de Proust, on s’abandonne à nos souvenirs et sentiments d’époques. Alors les sentiments de l’auteur se déversent en nous et la synesthésie toujours affleurant dans l’ouvrage nous submerge. Les chambres se superposent jusqu’à ce qu’on ne sache plus dire où l’on est. Les sentiments grondent, enflent et se rétractent. Puis on flotte jusqu’à l’apaisement et le pardon qui viennent parachever cette ode à Marie. Et lorsque le pardon survient, on quitte le poème en prose encore trop verbeux et le récit devient vers libre. Enfin libre.

—

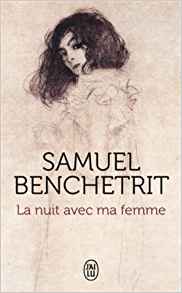

Un mot au sujet de la couverture. Portrait of a Young woman. Une œuvre précoce de Gustav Klimt, au moment où il amorce sa rupture avec le style académique. Ce crayonné de femme, dont seuls le visage et la chevelure sont vraiment travaillés alors que la silhouette, elle, est à peine esquissée, est une vraie trouvaille qui ne fait pas qu’illustrer La nuit avec ma femme. Il vient l’incarner et on croirait que c’est de Marie qu’il s’agit. Le spectre de Marie qui vient hanter Samuel Benchetrit. Se laisser imprégner par la couverture, c’est déjà entrer dans le livre. Son regard noir et mélancolique, sa tignasse libre. Et ce regard en arrière qui vient envelopper le lecteur et l’accompagner vers ce là-bas invisible.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.