Les notes qui m'ont permis de réaliser cette chronique ont été prises lors des Utopiales 2018, à partir de trois manifestations qui y étaient organisées. Dans l'ordre chronologique, la diffusion du documentaire Worlds of Ursula K. Le Guin, la table ronde intitulée Dialogue entre les morts : Tiptree et Ursula K. Le Guin, avec David Meulemans et Elisabeth Vonarburg, et celle intitulée Ursula K. Le Guin, La main gauche de la nuit, hommage, avec Sylvie Denis, David Meulemans et Elisabeth Vonarburg, toutes deux animées par Jérôme Vincent.

Dans l'édition 2018 des Utopiales, les organisateurs du festival ont souhaité rendre un hommage à la grande écrivaine décédée en début d'année.

Le documentaire sur son œuvre était si bien fait et passionnant que j'ai assisté à ses deux projections. Si vous avez la possibilité de vous le procurer, surtout n'hésitez pas, c'est à mon avis un must : si vous connaissez déjà l'auteure, vous approfondirez votre connaissance à la fois de sa personne, grâce aux aspects biographiques, et de son œuvre, et si vous ne la connaissez pas encore, cela vous donnera sans doute envie de remédier à cet état de fait.

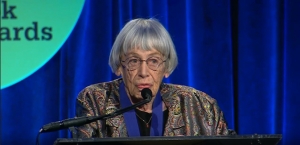

Ce documentaire est composé de photos d'Ursula Le Guin à différentes époques de sa vie, d'images de son œuvre, notamment Terremer, et d'interviews de personnes qui la connaissaient bien, qu'il s'agisse de membres de sa famille, de sa biographe américaine, ou de confrères écrivains tels que Neil Gaiman, China Miéville ou David Mitchell. Il y avait aussi un extrait de l'allocution qu'elle a prononcée à la National Book Foundation en novembre 2014, quand on lui a remis la Medal for distinguised contribution to American letters, durant laquelle elle rappelle l'exclusion dont ses consœurs/confrères écrivant dans le champ des littératures de l'imaginaire sont encore tenus, et où elle exprime tout le mal qu'elle pense de la marchandisation de l'art, tout cela à la fois courtoisement et implacablement. Un grand moment, qu'il est possible de trouver sur Youtube. Cette allocution a été reprise dans son recueil d'essais Words are my matter, qui a obtenu en 2017 le prix Hugo, dans la catégorie Best related work. No time to spare : Thinking about what matters, a obtenu le prix Hugo en 2018, catégorie Best related work, après la mort de son auteure.

Ursula K. Le Guin a été couverte d'honneurs à deux périodes de sa vie : la première en 1970-1975, et il faut rappeler qu'elle a été la première femme à recevoir le prix Hugo (catégorie roman, en 1970, pour La main gauche de la nuit), et la seconde à partir de 2000, où elle a à nouveau tout eu, y compris des prix qui n'appartenaient pas au domaine des littératures de l'imaginaire. Elle a utilisé cette reconnaissance et cette visibilité pour parler de ce qui lui tenait à cœur.

Le parallèle entre la vie et l'écriture de ces presque contemporaines que furent "James Tiptree Jr" (Alice Sheldon) et Ursula K. Le Guin est éclairant à la fois, dans chaque cas, sur la façon dont chacune a vécu le rapport entre son sexe et son activité d'écrivaine, mais aussi sur la façon dont l'origine et les expériences vécues dans l'enfance de chacune ont profondément marqué sa personne. Ces deux écrivaines se sont connues, ont correspondu jusqu'à la mort d'Alice Sheldon en 1987, et Le Guin a beaucoup soutenu Alice Sheldon au moment où celle-ci a déposé le masque de Tiptree.

Ce dernier élément ne saurait surprendre les lecteurs/lectrices de La main gauche de la nuit, où Le Guin met en relief combien l'appartenance à l'humanité est plus importante que celle à l'un ou l'autre genre. Il faut rappeler qu'à l'époque de la parution de ce roman (1969), l'auteure "écrivait d'une main et élevait trois enfants de l'autre", si l'on peut dire, et que les féministes ont beaucoup critiqué son usage des formes masculines de la langue pour désigner les hermaphrodites de Géthen (Nivôse). D'abord défensive par rapport à cette critique, elle a plus tard reconnu qu'elle ne l'écrirait plus de la même façon, du fait qu'elle-même et le monde avaient changé entre-temps. De fait, elle n'a véritablement reçu l'approbation des féministes qu'à la parution de Tehanu, que beaucoup d'autres lecteurs/lectrices lui ont reproché, et ce même si, peu après sa sortie aux USA, Les tombeaux d'Atuan, deuxième roman de la trilogie originelle de Terremer, a été inscrit comme lecture obligatoire en Women Studies de plusieurs universités américaines.

Le fait est que le débat sur le féminisme, ou pas, des œuvres de Le Guin ne devrait pas oblitérer les autres aspects politiques de son œuvre, comme son insistance sur la couleur de peau des personnages principaux de Terremer, par exemple, ou cette "utopie ambiguë" que constitue Les dépossédés, bâti sur le projet d'écrire une utopie anarchiste. Dans ce domaine, et sur ses prises de position, il faut lire surtout ses essais, en commençant par le recueil publié en 2016 aux Forges de Vulcain, édité par David Meulemans, intitulé Le langage de la nuit.

Enfin, les aspects idéologiques et/ou politiques de la vie et de l’œuvre d'Ursula K. Le Guin ne sauraient supplanter l'intérêt porté à son écriture, à son art. Elle était, d'abord et avant tout, un poète, et elle a d'ailleurs écrit elle-même le poème d'où est extrait le titre La main gauche de la nuit. Dans ses essais sur l'écriture, elle souligne par exemple l'importance qu'elle attache dans son écriture à l'élégance de la langue anglaise, ce que tout-e lecteur/trice ne pourra que constater, surtout bien sûr en version originale. D'autre part, elle faisait la différence entre un-e écrivain-e "à message" (que l'on martèle) et un-e écrivain-e "à sens" ("meaning", selon son propre mot), et elle savait que ses productions littéraires avaient un sens, y compris politique. L'une des particularités de son écriture, c'est qu'elle disait partir en général d'un personnage et d'un endroit, de leurs noms. A partir de là, le monde où se déroulait le roman, avec ses langues, sa géographie, son histoire, et ses peuples, se développait, en quelque sorte organiquement. Cela donne à ces différents mondes une grande profondeur, et un exemple en est notamment donné par les contes qui sont inclus dans La main gauche de la nuit. Ses personnages, tous complexes et intelligents, semblent souvent dotés d'un "sens du collectif" qui les différencie nettement des héros des romans de SF des années 50.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.