Cette chronique repose sur les notes brèves que j'ai prises durant Strani Mondi 2019, la convention italienne de SF et autres genres de l'imaginaire, qui s'est déroulée à Milan les 12 et 13 octobre 2019. Les titres des interventions sont traduits par moi-même.

La conférence d'ouverture est, pour autant que j'aie pu voir, celle qui a drainé le plus d'auditeurs, parmi lesquels je me trouvais.

Il faut dire que le thème était diablement intéressant : Effet Faust : 3 000 ans de pactes avec le diable, des Sumériens à Lucifer. Pour en débattre étaient présents Chiara Crosignani et Luca Tarenzi, Emanuele Manco étant le modérateur. Cette perspective historique m'a appris que l'idée du "pacte" était en fait beaucoup plus variée qu'on ne pourrait le croire en lisant Marlowe ou Goethe. Le pacte de type faustien, en fait, n'appartient qu'à la littérature, en incluant à celle-ci, bien sûr, les contes et légendes qui racontent comment des humains qui avaient engagé leur âme arrivent à la "récupérer".

En effet, depuis les Sumériens, il y a toujours eu un courant qui considérait que les humains - en général par l'intermédiaire de spécialistes, tels que les chamanes, d'abord, puis les sorciers et sorcières - pouvaient traiter avec des êtres différents, non humains, sous la forme d'un échange de faveurs. Du donnant-donnant, en somme, mais qui, dans les deux sens de l'échange, s'appliquait dans le monde concret. Il ne s'agissait pas d'échanger une faveur dans ce monde contre une éternité de souffrances infernales ! D'autant moins que pour certaines des cultures concernées, le concept d'âme n'existait pas.

Le cas des procès en sorcellerie est particulier : il s'agit très probablement là de la confrontation de deux paradigmes différents. Celui des sorciers et sorcières, qui était le même que le précédent, et n'était donc pas chrétien. Et celui des inquisiteurs, évidemment chrétien, et pour qui donc tout ce qui n'appartenait pas au divin était diabolique.

----------

Michel-Ange et la Lune. Pourquoi l'art a-t'il un rôle aussi marginal en SF ? animé par Franco Ricciardello. L'auteur de cette conférence a cherché, dans la littérature anglo-saxonne du genre, les œuvres où quelque forme d'art apparaissait, et les a regroupées en trois catégories.

Dans la première catégorie, celles où une forme d'art est présente à l'arrière-plan. Il s'agit généralement de musique, d'architecture, ou de sculptures de civilisations extra-terrestres.

Dans la deuxième catégorie, celles où l'art est vu comme acteur d'un roman de SF. On pourra y trouver la peinture (Asimov ou Simak, ou Laura Scaramozzino, avec une oeuvre d'art au centre de l'histoire dans une utopie qui s'avère être une dystopie), la musique (Dick, mais aussi McCaffrey avec Le vaisseau qui chantait, et O.S. Card pour Les maîtres chanteurs). 1984, d'Orwell, et Nous autres, de Zamiatine, sont cités pour l'usage qui y est fait de la musique et/ou du chant patriotique comme bourrage de crâne.

Dans la troisième catégorie, enfin, les œuvres qui évoquent le rôle de l'art dans le futur. Le conférencier a surtout évoqué le recueil Vermilion Sands, de J.G. Ballard, où chaque nouvelle évoque le rôle d'un art particulier.

J'avoue être sortie de la conférence plus qu'un peu frustrée par le choix du conférencier de se limiter au domaine anglo-saxon, et de surcroît à des œuvres déjà anciennes, en oubliant d'ailleurs au passage le Babel-17, voire La ballade de Bêta-2, de Delany. J'aurais eu très envie pour ma part d'ajouter Des milliards de tapis de cheveux, d'Andreas Eschbach, pour le tissage ; les œuvres de Roland C. Wagner, et surtout Rêves de Gloire, pour la musique ; de Francis Berthelot, pour la peinture et la sculpture, mais aussi le théâtre (dans toute son oeuvre mais de façon particulièrement éclatante dans La ville au fond de l'oeil) ; d'Elisabeth Vonarburg, surtout pour la sculpture dans les nouvelles dans l'univers de Baiblanca ; de Philippe-Aubert Côté pour la sculpture, avec les dalis du Jeu du Démiurge... et pardon à tous les auteurs francophones que j'oublie !

----------

Astrobiologie pour les auteurs de SF, animé par Francia Conforti et Silvia Treves, avec Nino Martino via Skype. L'astrobiologie étudie l'évolution de la vie sur Terre, et son évolution dans des conditions extrêmes, afin de se donner des outils pour la repérer ailleurs, éventuellement. La plus grande part de la conférence a tourné autour de la définition de ce qu'est la vie. Une explication a aussi été donnée sur les raisons pour lesquelles c'est le carbone qui est à l'origine de la vie organique terrestre, et non, par exemple, le silicium. Cela tient notamment au grand nombre de liens (chimiques et/ou atomiques) que le carbone peut créer ou supporter, et à leur solidité.

Les auteurs ont aussi rappelé l'âge de la Terre par rapport à la durée relativement courte de la présence de la vie à sa surface (plus ou moins un milliard d'années), qui, si on le rapproche de l'éloignement, tant dans le temps que dans l'espace, d'éventuelles formes de vie extra-terrestres, laisse assez peu de place à la possibilité réelle de la découverte d'une vie différente. Après, cela suppose que les humains soient capables d'identifier une vie totalement différente de celle à laquelle nous sommes habitués, bien sûr... Enfin, les auteurs ont évoqué le fait que la vie ne peut pas être considérée "en soi", mais uniquement en lien avec la planète qui l'abrite, et où elle s'est développée.

Là aussi, je suis sortie un peu frustrée, mais c'était parce que les auteurs avaient encore énormément à dire sur un sujet qu'ils avaient à l'évidence travaillé très sérieusement.

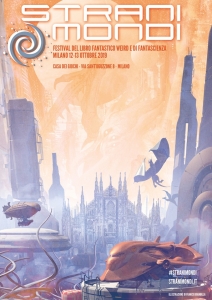

L'affiche du festival est signée Franco Brambilla.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.