Aux alentours de l'an 1000, quelque part sur le littoral de l'Atlantique, huit femmes constituaient une bien étrange communauté religieuse : Adsagsonæ Fons. Durant cette période confuse, où l'Église commençait à asseoir son autorité et où les Vikings continuaient à sévir, l'abbesse Volusiana et ses sept sœurs, Silvia, Oda, Ludmilla, Liutgard, Uta, Sigrid et Aia, menaient des existences apparemment simples. La principale source les concernant est une série de textes conservés à la bibliothèque nationale autrichienne, à Vienne. Ces textes se présentent, de manière inhabituelle, comme des confessions rédigées par les sœurs elles-mêmes, dans un latin mêlé de mots germaniques. Une chercheuse décide d'en entreprendre la traduction en vue d'en produire une édition moderne, avec notes et commentaire. Fascinée par ce qu'elle lit, elle se rend sur place pour tenter de se rapprocher davantage de son sujet d'étude, de ces femmes avec qui elle se sent de plus en plus liée malgré les siècles qui les séparent…

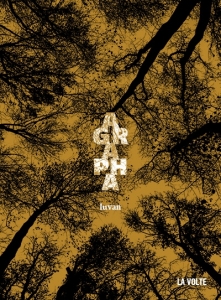

Agrapha est un livre déroutant à plus d'un titre, à commencer justement par son titre même : a-grapha, ce qui n'a pas été écrit. En le feuilletant, il y a aussi de quoi être perdu : on y trouvera tour à tour les confessions des sœurs, sortes de poèmes en prose jonchés de termes étranges, de lacunes et de pronoms inhabituels ; des notes très sérieuses qui ne dépareraient pas dans un authentique ouvrage universitaire ; le journal intime de la chercheuse, rédigé à la main dans une écriture moderne ; un autre texte rédigé à la main par cette même chercheuse, mais cette fois en minuscule caroline, comme un manuscrit médiéval. Le roman suit ainsi, page après page, l'évolution de l'état mental de la narratrice, dont les propos sont de plus en plus étranges et décousus.

Bien entendu, Adsagsonæ Fons n'a jamais existé ailleurs que dans l'imagination de luvan. Et pourtant, ces textes imbriqués en viendraient presque à nous faire douter, tant l'érudition de l'autrice et son usage consommé de la métatextualité donnent chair à ces huit femmes (neuf, en comptant la narratrice) et à leur univers mental. Ces portraits sont fascinants et offrent une réflexion sur la place de la femme dans la société, aussi bien celle de l'an mil que la nôtre. Le résultat est digne d'un casse-tête chinois, où une première lecture ne peut que donner envie de rouvrir le livre pour en entreprendre une seconde, cette fois de manière non-linéaire, afin d'expliciter tous les liens cachés, toutes les allusions qui ne font sens que grâce à ce qui est écrit quelques pages plus loin.

Agrapha est donc un livre exigeant, non seulement par sa forme, mais aussi par ses partis pris langagiers. Dans les confessions des huit sœurs, des mots latins et germaniques surnagent un peu partout, la ponctuation est presque inexistante, l'usage du genre grammatical est complètement dynamité. Si cela vous effraie (comme, pour être honnête, cela m'a effrayé moi-même à la première lecture), vous aurez peut-être envie de sauter ces passages, et l'avantage de la structure du livre est qu'il vous permet tout à fait de le faire. Le mystère se dévoilera de manière toujours aussi progressive, et à la fin, vous aurez vraiment envie de revenir au début pour les lire, ces étranges confessions.

J'ai hésité à ouvrir ce roman, mais en fin de compte, je ne regrette pas du tout d'avoir sauté le pas. Si le féminisme, le Moyen Âge, les jeux sur la narration ou tout simplement les livres qui font réfléchir vous intéressent, vous auriez tort de ne pas faire de même.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.