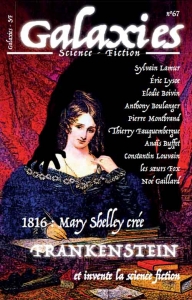

Le numéro 67 de Galaxies SF est consacré à la célèbre Mary Shelley et à sa non moins célèbre œuvre, Frankenstein ou le Prométhée moderne.

Émilie Gévart ouvre le dossier en présentant aux lecteurs les éléments-clefs de la vie de la mère de Frankenstein et de son monstre et les circonstances de leur création dans un article clair, problématisé et ouvrant l’appétit (littéraire).

Les nouvelles qui suivent font tour à tour leurs la créature de Frankenstein, le docteur ou l’autrice elle-même. C’est avec surprise que l’on découvre comment les contributeurs du numéro ont traité ce thème, chacun ayant fait preuve d’originalité. D’une grande variété de styles et de tons, les nouvelles partagent le point commun d’être d’une grande qualité et d’une lecture très plaisante. J’ai rarement été à ce point prise par la lecture de textes courts.

Certains textes sont empreints de mélancolie et un brin contemplatifs. Il en va par exemple ainsi de Des monstres et des femmes (et quelques monstres aussi) de Sylvain Lamur, qui interroge l’idée de transmission, que ce soit entre lecteurs ou entre l’autrice et ces derniers. Dans Le don, Pierre Montbrand évoque aussi la transmission mais sous une toute autre forme, plus viscérale. Les membres de la Shelley Society d’Élodie Boivin, dans La boîte de Mary ou les créatures de la Shelley Society, mettent en scène l’héritage littéraire de Mary Shelley de bien curieuse manière et se retrouvent bien malgré eux dans des positions tour à tour effrayantes et comiques. Pour Anthony Boulanger dans Néc-romanthique ou l’Epiméthée Moderne, certains héritages peuvent s’avérer encombrants comme il le montre en revisitant le roman sous un angle futuriste où la technologie utilisée pour constituer la « créature » emprunte davantage à l’informatique qu’à la biologie.

Un tournant robotique est également pris par Éric Lysøe dont le Frankenstein 3.0 est créé par des robots offrant des références singulières avec des personnes réelles. Mi-poétique, mi-contemplatif, il fait de l’acte de la création le point focal de sa nouvelle. Dans La chair ressuscitée d’Anna Doganovitch, texte russe de la fin du XIXe siècle, traduit par Viktoryia et Patrice Lajoye, l’accent est aussi mis sur l’acte de création avec humour. Deux médecins tentent de ramener à la vie un de leurs patients, jeune artiste prometteur, mais font face à un animal. L’héroïne de Less is more des Sœurs Fox ressemble elle bel et bien à une sorte de cochon humain. Ce monstre au féminin narre ses aventures de manière franche, à la limite de la vulgarité, mais aussi foncièrement naïve et parvient de ce fait à être tout autant attendrissante qu’hilarante. Bien plus sérieux mais tout aussi touchant est le « monstre », de Chapitre XXII bis, de Thierry Fauquembergue. Ce texte parlera davantage aux lecteurs de Mary Shelley mais restera compréhensible pour les néophytes. On y découvre les pages « oubliées » d’un chapitre de l’œuvre de Shelley, montrant une tentative avortée de rédemption de la créature.

La créature de Frankenstein est la vedette de bien des nouvelles de ce recueil, parfois au sens hollywoodien du terme. Dans Le Dernier des Hommes d’Anaïs Buffet, elle est extraite des terres gelées du Nunavut et parvient à la célébrité avant de vouloir se fondre dans la masse. Malheureusement, elle ne fait qu’aller de Charybde en Scylla, victime répétée de coups du sort. Constantin Louvain nous offre une Interview d’un monstre, à savoir Franck Enstein lui-même, qui, profitant des avantages de la chirurgie esthétique moderne, s’est lui-même rebaptisé et profite d’une existence confortable à notre époque. Pourtant, on n’échappe pas totalement à sa nature et il s'avère garder certains traits monstrueux. C’est un monstre de cinéma que Noé Gaillard met en scène dans Bout d’essai, où il est question de voyage temporel mais aussi et surtout d’un acteur à tendance pédophile qui craint d’endosser le rôle du monstre dans un film.

Les adaptations de Frankenstein au cinéma, c’est justement ce que nous propose de découvrir Jean-Pierre Andrevon. Son article, Sur les écrans Frankenstein et le cinéma, revient sur un large éventail d’adaptations plus ou moins heureuses de l’œuvre de Mary Shelley sur les écrans et donne envie de se plonger dans les salles obscures pour en découvrir certaines.

La place de la science et de la communauté scientifique est elle interrogée dans l’article de Michael Nicholson, La créature et la communauté scientifique, dont des extraits traduits sont présentés.

La rubrique Croisière au long du fleuve, écrite par Didier Reboussin, présente une série d’ouvrages parus dans la collection Angoisse de Fleuve Noir sur Frankenstein, écrite sous le nom d’auteur collectif Benoît Becker, et donnant à voir d’autres variations possibles sur le thème de la créature de Frankenstein.

Le numéro se clôt par ses rubriques habituelles. Docteur Stolzen sous le scalpel… de Pierre Stolze évoque des recueils de nouvelles emplis d’étrangeté. Les Notes de lectures, écrites par François Manson, Jean-Guillaume Lanuque, Lucie Chenu, Jean-Michel Calvez, Claude Ecken, David Claes, Jean-François Thomas, Laurianne Gourrier… et coordonnées par cette dernière, reviennent sur les dernières sorties littéraires de qualité en matière d’imaginaire. Dans sa chronique, [S]trips, Fabrice Leduc présente de son côté les actualités de la bande dessinée tandis que Jean-Pierre Andrevon se consacre au cinéma.

La partie numérique comprend des nouvelles supplémentaires. Soi m’aime de Eva D. Serves et France, euc’Teigne des sutures de Jean-Christophe ZEU Bèguerie jouent sur la forme même de leur texte. La première nouvelle suit le flot de pensées tourbillonnantes du narrateur à l’égard de ses relations tendues avec son père. La seconde met dans la bouche de son narrateur, un délinquant hospitalisé, une foule de néologismes, de tournures de phrases et d’images étranges. La troisième nouvelle « bonus », L’assassinat de Dieu de Hugues Lictevout, est un récit davantage ancré dans le genre de la science-fiction. Cette nouvelle captivante traite d’une créature meurtrière devenue créatrice à son tour et reproduisant certaines des erreurs de ceux qui lui ont donné le jour.

Ce numéro 67 s’accompagne d’un 67 bis, comportant plus de nouvelles et rendu nécessaire par l’abondance d’écrits de qualité ayant été envoyés en réponse à l’appel à textes.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.