Dans ce roman, Hashi et Kiku sont deux bébés abandonnés dans des consignes automatiques de la gare de Tokyo. Suite à cette entrée violente dans la vie, ils sont heureusement adoptés par un couple vivant sur une île isolée. Malgré la bonne volonté de leurs sauveurs, ils se sentent rejetés et différents des autres. Au fil du temps, tous deux développent une fascination pour les marginaux, les lieux et les chiens abandonnés. Autant de reflets dans leur miroir intime qui témoignent de leur profond mal-être.

Puis vient le temps de l’adolescence, marqué par le retour à la capitale nippone. Une étape ne se fera pas sans heurt. Hashi déambule dans le quartier de Shinjuku, haut-lieu de la vie nocturne tokyoïte, et finit par sombrer dans la prostitution quand Kiku semble prendre une voie plus émancipatrice en s’investissant corps et âme dans l’athlétisme de haut niveau. Les apparences sont néanmoins trompeuses car le contraste saisissant entre les parcours de vie des deux protagonistes masque l’ombre du trauma originel de l’abandon qui plane sans cesse au-dessus d’eux. Ce voyage en forme de retour aux origines se révélera tout aussi chaotique pour les deux adolescents. Quartier interlope, hôpital psychiatrique et secte apocalyptique seront les éléments du décor de ce roman rude et dérangeant où évoluent des êtres en perdition.

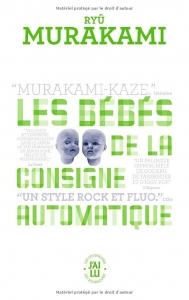

Devenu un roman culte, Les bébés de la consigne automatique, sorte de “sexe, drogue et rock’n’roll” à la sauce nippone, est paru en 1980 avant de connaître un fort retentissement au Japon. Son auteur, Ryû Murakami (à ne pas confondre avec son homonyme et contemporain Haruki Murakami, auteur de 1Q84), qui s’intéresse aux facettes sombres de la société japonaise, mêle des thématiques telles que la sexualité, le délitement des liens sociaux et son corollaire, la solitude et la quête existentielle. Son style direct et violent - même s’il est parfois teinté de poésie - font de lui une figure controversée aussi adulée que détestée. A réserver aux lecteurs avertis.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.