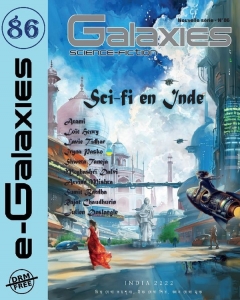

Malgré son milliard d'habitants, l'Inde reste un pays mal connu en pays francophones, ce qui vaut également pour sa riche littérature. Inutile de préciser que la science-fiction indienne n'est pas mieux lotie, bien au contraire. C'est cette lacune que se propose de réparer ce quatre-vingt-sixième numéro de la revue Galaxies SF, avec un copieux dossier qui propose comme d'habitude essais, entretiens et nouvelles.

L'introduction du dossier, par Arvind Mishra, et les propos recueillis auprès de plusieurs autrices et auteurs (Rajat Chaudhuri, Jvalant Nalin Sampat, Dr Shantala et Dip Gosh) mettent ainsi l'accent sur plusieurs des spécificités de la science-fiction en Inde. La situation linguistique du pays, qui comprend de nombreuses langues régionales parlées par des millions de personnes mais qui ne sont pas mutuellement compréhensibles, a entraîné l'émergence de « bulles » locales, chacune avec ses spécificités. C'est à la fois une force et une faiblesse, car les textes issus de ce foisonnement peinent à toucher un large public à moins d'être traduites en anglais, seule langue comprise dans la majeure partie du sous-continent. Une autre particularité de la SF indienne repose bien entendu dans son utilisation d'idées et de thématiques directement issues de la mythologie hindoue.

Les cinq nouvelles du dossier (six dans l'édition numérique) viennent illustrer ce propos. Elles témoignent toutes d'un certain classicisme dans la forme et le traitement des idées, mais offrent suffisamment d'originalité pour que leur lecture soit plaisante. Le sycone inchangé, de Shweta Taneja, présente un futur où l'humanité tente tant bien que mal de vivre en symbiose avec son environnement. Survie, de Meghashri Dalvi, est un récit de voyage dans le temps bien mené, qui soulève comme souvent la question des conséquences de nos actions. Dans un rêve lointain, de Sumit Bardhan, questionne la nature de la réalité dans un récit dickien en diable. Rajat Chaudhuri prend des accents plus asimoviens dans Watersmoke, en imaginant une drogue dont la consommation vous transforme en crack des maths. Enfin, Julien Deslangle prouve avec Ātman qu'il n'est pas nécessaire d'être indien pour comprendre et apprécier la culture indienne, en dépeignant un monde où les progrès de la technologie vont de pair avec le développement d'un nouveau mysticisme. La seule exclusivité numérique du dossier, La visiteuse d'Arvind Mishra, est une nouvelle plus courte autour d'une rencontre du troisième type chargée d'érotisme.

Cinq nouvelles (sept dans l'édition numérique) complètent le sommaire de ce Galaxies SF. Il s'ouvre sur Suprématie quantique, qui a valu à son autrice Arami le 4e prix Alain le Bussy en 2023. Des piratages apparemment anodins frappent diverses banques en ligne, mais la seule explication possible est invraisemblable, et les motivations des hackers responsables, indéchiffrables. Une petite enquête rondement menée avec une galerie de personnages convaincants. Dans Courtes répétitions palindromiques, Loïc Henry imagine avec beaucoup de finesse les destins de deux jeunes femmes qui se croisent dans un futur proche où les enjeux reproductifs sont plus brûlants que jamais. Lavie Tidhar nous propose dans Terminal de suivre des gens sans espoir qui s'envolent pour un aller simple vers Mars dans des capsules individuelles où la claustrophobie n'est jamais loin. Dean Whitlock adopte dans Reine de plastique, reine de cœur le point de vue d'une petite fille, un choix périlleux mais dont il se sort avec brio pour dépeindre un monde post-apocalyptique où il faut choisir entre l'amour d'une mère et le besoin de ressources. La Lettre d'Ukraine de ce numéro nous vient d'Iryna Pasko : c'est une Contrephase qui s'interroge avec une infinie délicatesse sur les effets d'un voyage dans le temps accompli pour des raisons personnelles. Le supplément numérique vous offrira encore, avec La soie des météores de Jean-Louis Trudel, une touchante réflexion sur le deuil et la maternité, ainsi que quelque chose d'un peu plus léger avec Babel Brother, de Grégoire Quévreux, dans un futur post-apo où gronde la révolution.

On retrouvera pour finir les rubriques éditoriales habituelles. J'ai apprécié le court entretien avec Christine Brignon dans laquelle cette dernière évoque les raisons de l'arrêt de la revue GandahaR et évoque ses projets futurs. Du côté des critiques, Jean-Guillaume Lanuque décortique les séries The Boys et What If…?, Didier Reboussin poursuit sa Croisière au long du fleuve en se penchant sur l'œuvre de Jean-Pierre Garen (1932-2004) et Pierre Stolze dissèque avec son scalpel cinq ouvrages de femmes. Les toujours copieuses critiques de livres, bandes dessinées et films viennent clore comme d'habitude ce numéro.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.