Préface du Pape François

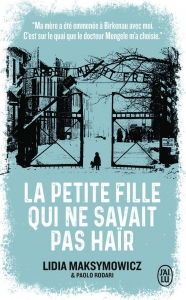

Comment grandir à Auschwitz ? C’est le terrible destin de Lidia Maksymowicz, née Luda Boczarowa, déportée avec sa mère à l'âge de trois ans, en décembre 1943, au camp d'Auschwitz-Birkenau.

Catholique d’origine biélorusse, combattant l’idéologie nazie, sa famille est alors partisante avec la Résistance. Lorsque les Allemands envahissent et brûlent leur village, près de la frontière polonaise, ils s’organisent pour prendre la fuite.

Arrêtés alors qu’ils se cachaient dans la forêt, ils se retrouvent entassés avec d’autres déportés dans un wagon dont l’atroce voyage les conduits inexorablement au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

À leur arrivée, ils se retrouvent séparés. Elle ne reverra jamais ni son frère, Michal, ni ses grands-parents. Elle échappe aux chambres à gaz quand le terrifiant Dr Mengele, surnommé « L’ange de la mort », repère ses beaux yeux bleus dont il veut se servir pour ses monstrueuses expérimentations médicales.

Si Lidia ne comprend pas tout de suite ce qui se trame, très vite elle saisit que pour assurer sa survie et revoir sa mère, elle ne doit ni pleurer, ni se plaindre, ni désobéir. Face à la folie des nazis dans leur monde hermétique, elle choisit de « subir en silence pour tâcher de ne pas mourir ».

Une phrase qu’elle se répètera souvent, en plus de son identité de naissance, pour ne pas disparaître derrière un numéro, le 70072. Sa mère risquera plusieurs fois sa vie pour lui rendre visite à son retour quotidien des travaux forcés dans les champs d'où elle tente de lui rapporter de maigres oignons terreux pour la nourrir.

Un lien indéfectible qui sera pourtant mis à rude épreuve lorsqu’elle perd toute trace de sa mère dans les épouvantables marches de la mort peu de temps avant la libération des camps par l’Armée rouge.

Enfant traumatisée après treize mois d’enfer, la petite fille est confiée à une famille polonaise et commence une nouvelle vie à l’ombre du camp abandonné. En grandissant, elle ne pense qu’à retrouver sa mère biologique malgré tout l’amour qu’elle porte à Bronislawa Rydzikowska, sa maman d’adoption.

Une quête interminable qui prendra des années de recherche dans les ruines d’une Europe déchirée par le rideau de fer et dont on apprend les conditions de vie pas toujours mieux en termes de libertés individuelles. Elles se retrouveront contre toute attente sur un quai de gare, à Moscou, en 1963.

En 2021, Lidia Maksymowicz participe à une audience générale au Vatican et rencontre le pape François lors de la salutation finale. Geste fort, ce dernier embrasse symboliquement le numéro tatoué sur le bras de Lidia. Rien n’est pardonné (je vous conseille le film Amen de Costa-Gavras à ce sujet) mais ce baiser et ce message sont une preuve de réconciliation avec le monde.

C’est par ce témoignage que j’ai voulu poursuivre mon cheminement littéraire dans les traces de ce qui ne devrait jamais être oublié : la Shoah. Il faut du courage pour livrer une histoire, dernier morceau d’intimité qui n’appartient qu’à nous, quand tout nous a été pris à l’entrée dans la vie.

Si j’espérais (sans voyeurisme) en découvrir davantage sur les expériences de Mengele (depuis j’ai vu Nuit et Brouillard, d’Alain Resnais, et il m’est encore très difficile d’en parler tant les images de ce documentaire de 1956 sont effroyablement inhumaines), il convient d’alerter tout de suite que de Mengele il n’est pas longtemps question. Et finalement, c’est bien mieux ainsi.

Il y a certes beaucoup de répétitions et quelques incohérences, entre l’âge qu’elle avait alors (trois ans) et celui d’aujourd’hui (quatre-vingt-un ans au moment de l’écriture), les années et la violence des actes vécus excusent allégrement le manque de clarté ou de structuration du récit. En mon sens.

Se mettre à la place d’une enfant, devenue fillette puis adolescente et enfin jeune femme au moment où elle renoue avec ses racines fait de cette lecture une aventure forte et bouleversante. Au-delà des souvenirs de famille (avec un cahier de photos personnelles) et du déchirement de leur séparation, l’autrice ne bascule jamais dans l’apitoiement ou le sentimental. Et l’on comprend ainsi mieux le choix du titre.

En effet, lorsqu’on lui demande si elle a de la haine pour les S.S., leur langue, leur uniforme ou si elle les haïssait de lui avoir volé son enfance, Lidia répond par la négative. Ce à quoi elle ajoute, et qui demeure marquant : « Luda est une enfant qui ne peut haïr pour la bonne raison qu’elle ne peut pas aimer. Elle ne peut rien ressentir. Je me suis anesthésiée pour survivre à un trop-plein de souffrance, à trop d’effroi, à ce monde absurde dans lequel on m’a précipité d’un coup ».

Ce qui me questionne alors beaucoup, et orientera sûrement mes prochaines lectures, concernant l’après émotionnel des survivants sollicités pour faire vivre notre devoir de mémoire. Comment revenir à une vie normale quand on a vécu l’impensable et l’inhumain ? Comment mettre à distance un traumatisme qui doit pourtant demeurer dans l’inconscient collectif afin d’éviter toute tentative de révisionnisme ?

Surtout quand pour une partie d’entre eux, la défaite allemande n’a pas débouché sur des scénarios idylliques de paix, les contraignant au contraire à témoigner obéissance et respect non plus pour l’ombre d’Hitler mais pour celle de Staline qui se projetait dès lors en Europe centrale. On réalise finalement que des pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ont seulement quitté un cauchemar pour entrer dans un autre. Un équilibre qui demeure aujourd'hui encore bien fragile…

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.