1557. Tandis que l’Inquisition sévit en France et que toute manifestation de protestantisme est mortellement sanctionnée depuis la promulgation de l’édit de Compiègne, Nicolas, jeune catholique français, vit à moitié nu dans la jungle auprès des Tupinambas, dans la baie de Rio.

D’abord fait prisonnier, le héros profite de son talent pour le chant et de ses capacités de lecture (même si l’humidité est l’ennemi de conservation pour les ouvrages dont il dispose) afin de s’intégrer parmi ses ravisseurs. Dans cette tribu brésilienne, tout captif est logé, nourri ainsi que lié à une femme pendant un an avant d’être tué et mangé.

Bien qu’il échappe à ce funeste sort, Nicolas décide pourtant de demeurer auprès des Indiens plutôt que de retourner au Fort Coligny où Villegagnon, missionné par Henri II pour installer une colonie française, gouverne par la terreur.

Autoritaire et violent, en plus d’être un dévot catholique, Villegagnon n’entend pas abandonner ce soldat déserteur, ni rendre les armes si facilement face à ceux qu’il estime n’être que des sauvages, incultes et cannibales.

Persécutés de toutes parts par des démons tant réels qu’imaginaires, les Tupinambas décident de partir en quête de la « Terre sans Mal », contrée mythique qui devrait les éloigner définitivement du malheur.

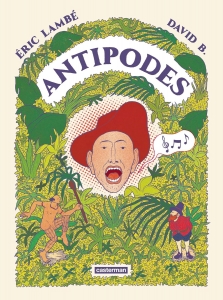

Tel un duo de prestige, David B. et Éric Lambé s’inspirent d’une réalité historique méconnue pour nous livrer avec Antipodes un récit d’aventure riche en réflexions sur la nature humaine. Le tout parsemé d’une bonne dose d’humour assez déstabilisante au départ mais qui met en valeur l’absurdité des croyances et des fantasmes de l’époque.

L’imaginaire des Occidentaux au sujet du Nouveau Monde est en effet au cœur même du titre de l’ouvrage puisque les tribus indigènes sont alors représentées par l’élite intellectuelle comme des êtres surréalistes, tellement éloignés des Blancs qu’ils sont dessinés avec les jambes pliées et les pieds à l’envers.

Des spéculations qui vont se superposer et mêler une part d’Histoire, avec des illustrations en pages de garde librement inspirées des gravures de Théodore de Bry, et une part de fiction fantaisiste afin de naviguer en permanence autour de la notion de barbarie. Celle que l’on projette sur l’autre comme celle qui se cache finalement aussi en nous.

Avec une approche ethnographique pourtant peu documentée par le manque de références à cette tribu, on découvre néanmoins tout un mode de vie en quasi-autarcie. Avec en prime, la sensation d’avoir pour une fois l’histoire racontée non pas à travers le regard du colonisateur mais plutôt du point de vue des Indiens.

Pas de tabou, l’atmosphère hostile et étrange prend vit sous des traits pointillistes qui illustrent les corps nus (recouverts de tatouages) mais se gardent de toute effusion de sang ou de chairs découpées. On découvre des Indiens pas si naïfs, sensibles à la musique et aux fêtes même si finalement certaines scènes sont assez elliptiques voire quelque peu expéditives.

On se retrouve rapidement aux dernières pages avec un goût d’inachevé. Peut-être parce personnellement je serais bien restée immergée plus longtemps dans cette histoire aux allures de fable philosophique (et que je ne suis pas tout à fait sûre d’avoir bien compris la fin) !

C’est un scénario que l’on sent davantage construit pour être mis en images que pour apporter un contenu pédagogique (comme pouvait l’être Florida de Jean Dytar et que je m’attendais un peu à retrouver ici je l’admets) mais ça reste une lecture instructive. En plus d’être un bel objet agréable à tenir en mains avec sa jolie couverture cartonnée et grainée.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.