1995. Annick Cojean, grande reporter du journal Le Monde, se lance dans une série de cinq articles en Europe et aux États-Unis sur les mémoires de la Shoah, à l’occasion du cinquantenaire de la libération des camps d’extermination.

Ces mémoires, ce sont celles des survivants, qui longtemps n’ont guère parlé ou n’ont pas été écoutés, avant que l’université de Yale ne leur donne enfin la parole par le biais du programme « Fortunoff Video for Holocaust Testimonies ».

Mis en place par des équipes de sociologues et de psychologues, ce programme a permis depuis 1979 d’enregistrer des entretiens et de recueillir ainsi de très nombreux témoignages de milliers de rescapés.

Un travail précieux pour libérer la parole, malgré l’extrême difficulté de raconter et de se souvenir. Parler pour sortir d’un silence toxique, pour eux-mêmes mais aussi pour constituer une mémoire collective qui va bien au-delà des chiffres.

Ce ne sont pas de simples interviews que l’on additionne mais bel et bien une plongée déchirante dans un « monde qui échappe aux canevas habituels de la recherche historique, hermétique aux normes et aux valeurs communément admises, étranger à la raison des hommes ».

Un voyage douloureux entre passé et présent qui témoigne d’une mémoire insomniaque de la Shoah avec, non pas un parcours type ou un syndrome du survivant, mais une collection d’expériences différentes.

Parmi ces mémoires, il y a aussi celles des enfants de rescapés, ces miraculés qui n’étaient pas supposés naître, comme leurs parents n’étaient pas supposés vivre. En plus des cauchemars, des peurs et des traumatismes transmis par leurs parents, ils vivent avec la sensation de porter en eux quelque chose de terrible, d’énorme et d’explosif.

Nés des cendres tels des phénix, ils sont la deuxième chance. Ils n’ont pas le droit à l’erreur comme si, pour véritablement faire perdre Hitler, ils avaient le devoir de triompher de la vie à tout prix. L’innocence et la désinvolture ne leur étaient pas permises. Pas plus que la médiocrité ou la couardise. Le mal absolu avait existé, il les avait frôlés et ils ne devraient jamais l’oublier.

Enfin, ces mémoires, sont aussi justement celles des enfants de nazis et leur fardeau d’être nés complices contre leurs grés et coupables des crimes de leurs parents en plus de porter le déshonneur de leur nationalité. Tiraillés à l’intérieur d’eux-mêmes, entre la colère et la honte, avec le sentiment de ne pas avoir le droit d’aimer leurs parents, ces enfants devenus adultes ont rarement eu la permission d’en parler et de pleurer.

Enquêter sur les mémoires de la Shoah, c’est tout ça : raconter le silence, l’héritage, la transmission mais aussi les rencontres bouleversantes entre enfants de bourreaux et enfants de victimes. Prémunir contre l’abomination et éduquer en utilisant les leçons du passé pour aider à créer un meilleur avenir…

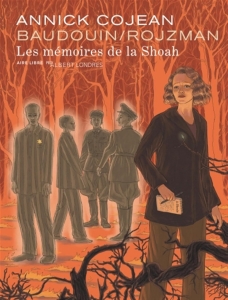

Quatre-vingt ans plus tard, les articles d’Annick Cojean, primés par le prix journalistique Albert-Londres en 1996, prennent une nouvelle dimension sous la forme graphique. Des mémoires encore bien vivantes et actuelles que Théa Rojzman au scénario et Tamia Baudouin au dessin réinterprètent avec force et réalisme, sensibilité et subtilité, tout en respect et humanité.

Un ouvrage riche et poignant qui nous rappelle l’importance et l’urgence du devoir de transmission pour ne jamais oublier. C’est peut-être pour cette raison, entre autres, que je m’intéresse particulièrement à cette époque. Et, parce que le « plus jamais ça » semble n’être qu’un mince vœu pieux qui n’a pas empêché d’autres tragédies depuis, l’Histoire doit faire davantage et mieux.

Au-delà de servir à observer le monde d’aujourd’hui avec plus d’acuité et de vigilance, l’Histoire ne doit pas s’apprendre comme une suite de dates et d’événements inévitables et lointains.

La réflexion sur de (plus que) possibles résonnances actuelles, sur la responsabilité civique, la morale et la liberté sont nécessaires pour comprendre l’engrenage vicieux de la haine et désamorcer les rouages du moindre petit palier décisif mais pourtant dangereusement imperceptible dans la succession de mesures politiques prises à chaque instant.

Je n’oublierai jamais ces récits, ces regards voilés, assombris, et perdus qui tentent de mettre des mots sur des souvenirs, un vécu, innommables et difficilement concevables. Je souhaiterais pouvoir mettre cette lecture dans les mains de tout un chacun pour ne pas marginaliser la mémoire, toutes les mémoires. Et afin de ne surtout pas accepter de tourner cette page de l’Histoire dont rêverait bien des négationnistes antisémites.

Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.